Estimulación de Habilidades Auditivas en Niños con Hipoacusia

Por Patricia Raquel Celis Bastidas, Fonoaudióloga y alumna del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA

Tutor: Dña. Rebeca Munguía Olvera

TÍTULO:

Elaboración de Material para la Estimulación de Habilidades Auditivas en Niños y Niñas con Hipoacusia que Asisten a Escuelas Regulares con Programa de Integración Escolar de la Ciudad de Antofagasta

RESUMEN

La American Academy of Audiology (AAA) y la British Academy of Audiology (BAA) recomiendan priorizar la atención remota, evitando al máximo la atención presencial de usuarios. Se sugiere mantener las atenciones mediante la entrega de recursos en línea, vía telefónica o a través de videollamadas. La presente tesis pretende presentar un material de estimulación para niños con hipoacusia en edad escolar durante el periodo de pandemia, con el fin de favorecer tanto la comunicación como el aprendizaje en el hogar.

Para cumplir este objetivo se creó un material audiovisual de estimulación con actividades auditivas, el cual consta de 7 ítems, conformados por los siguientes temas: duración, intensidad, frecuencia, habilidad de figura – fondo, secuencia auditiva, cierre auditivo y atención auditiva (identificación de sonidos verbales y no verbales). Para el desarrollo de la investigación se realizó un pesquizaje en escuelas regulares con programa de integración escolar de la ciudad de Antofagasta, en una muestra total de 6 niños, donde se comprobó que estos comprendieron casi la totalidad de los estímulos e instrucciones. Además de estos, se realizó una encuesta a los padres para evidenciar la sencillez del material para ser aplicado en casa.

Todo el proceso fue registrado, se realizó un análisis individual, es decir, por cada grupo etario, y un análisis general en relación a la sencillez y percepción de los padres hacia el material. o resultado se evidenció que este material es adecuado para la estimulación de habilidades. Sin embargo, es necesario realizar algunas modificaciones para favorecer la comprensión de las actividades presentadas por cada habilidad a estimular.

Palabras claves: habilidades auditivas, hipoacusia, niños en edad escolar, programa de integración escolar.

The American Academy Audiology (AAA) and the British Academy of Audiology (BAA) recommend prioritizing remote attention, avoiding as much as possible face to face attention from users. It is suggested to maintain attention by delivering online resources, by phone or through video calls.

This thesis aims to present a stimulation material for school age children with hearing loss during the pandemic period, in order to promote both communication and learning at home.

To meet this objective, an audiovisual stimulation material with auditory activities was elaborated, which consists of 7 items, made up of the following topics: duration, intensity, frequency, figure ground ability, auditory sequence, auditory closure and auditory attention (identification of verbal and non-verbal sounds). A survey was carried out in regular schools with a school integration programme in the city of Antofagasta, in a total sample of 6 children, where it was found that they understood almost all of the stimuli and instructions. In addition to these, a survey was conducted to the parents in order to demonstrate the simplicity of the material to be applied at home.

The entire process was recorded and individual analysis was carried out, that is, for each age group, as well as a general analysis in relation to the simplicity and perception of the parents towards the material.

As a result, it was evidenced that this material is suitable for the stimulation of skills; however, it is necessary to make some modifications to favour the understanding of the activities presented by each skill to be stimulated.

Keywords: auditory skills, hearing loss, school, school age children, school integration program.

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realiza en base a la necesidad de continuar con el proceso de rehabilitación y aprendizaje durante el periodo de pandemia, teniendo en cuenta que los padres no cuentan con los recursos monetarios y/o tecnológicos, ni tampoco con los conocimientos para continuar con la intervención fonoaudiológica en casa. Anteriormente, el estudiante con hipoacusia asistía de forma regular a su unidad educativa, en la cual se implementaban estrategias para la correcta adquisición de contenidos pedagógicos. Por otra parte, el estudiante también presentaba apoyo fonoaudiológico para la adquisición de lenguaje tanto comprensivo como expresivo y así favorecer la comunicación con su entorno.

Sin embargo, debido a la situación a nivel mundial, se vio la necesidad de finalizar las clases a modo presencial y dar paso a las clases virtuales. Esto ha impedido el correcto aprendizaje tanto a los estudiantes normoyentes y en mayor medida a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como es el caso de los niños y niñas con hipoacusia de distinto grado.

En base a este cuestionamiento nace la pregunta de investigación; ¿Cuáles son los tipos de estímulos más apropiados a utilizar como material de refuerzo para favorecer la adquisición de contenidos de aprendizaje? ¿Es posible favorecer el desarrollo de las habilidades auditivas en casa? En relación a estas preguntas, la American Academy of Audiology (AAA) y la British Academy of Audiology (BAA) recomiendan priorizar la atención remota, evitando el máximo la atención presencial de usuarios. Se sugiere mantener las atenciones mediante la entrega de recursos en línea, vía telefónica o a través de videollamadas.

Como resultado de lo expuesto anteriormente, se generan dudas e incertidumbres del cumplimiento o no de las acciones que realizan los padres o cuidadores para beneficio de los estudiantes, en relación a los contenidos de aprendizaje y rehabilitación auditiva.

Finalmente, cabe mencionar que esta investigación ha sido realizada como un estudio piloto, la cual puede servir como guía para estudios posteriores con poblaciones de estudio más amplias.

2. MARCO CONCEPTUAL

Luria expone que el lenguaje “es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relación entre los mismos” (Luria, 1977). Por otra parte, Cuetos nos dice que “el lenguaje implica muchos más procesos que los de comprender y producir palabras. Supone procesar fonemas y combinar estos fonemas para formar palabras, combinar palabras para formar oraciones, extraer los significados de las palabras individuales y los mensajes de oraciones, entender el sentido retorico o metafórico de la frase, etc.” (Cuetos, 2012).

En términos generales, el lenguaje se manifiesta en dos modalidades, verbal y no verbal. En el caso del lenguaje verbal, se pueden identificar cuatro niveles que lo componen: fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático (Acosta y Moreno, 1999). Según Bloom y Lahey (1978) los dos primeros se relacionan con la forma del lenguaje y los restantes con el contenido y uso, respectivamente. Todo esto enmarcado dentro de dos líneas del lenguaje, que son las líneas comprensivas y expresivas.

La ASHA (1996) define el Procesamiento Auditivo Central, como “los mecanismos y procesos del sistema auditivo responsables de los siguientes fenómenos conductuales: localización, lateralización del sonido, discriminación auditiva, reconocimiento de patrones auditivos, aspectos temporales de la audición (resolución temporal, enmascaramiento temporal, integración temporal, ordenamiento temporal), desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas y desempeño frente a condiciones de degradación de la señal acústica“.

2.2.1. Neurofisiología del Procesamiento Auditivo Central

A través de la fisiología auditiva podemos comprender como el sonido es transmitido desde el exterior hasta las vías auditivas centrales. La cóclea es la encargada de la transformación de la energía mecánica a eléctrica mediante un fenómeno mecánico – químico eléctrico que tiene lugar en la membrana basilar.

En el momento que la platina se hunde en la escala vestibular produce un movimiento dentro del espacio perilinfático y este movimiento se extiende a lo largo de la rampa vestibular hacia el helicotrema hasta la rampa timpánica. Como la membrana de Reissner es delgada hace que las oscilaciones de la perilinfa sean transmitidas a la endolinfa y como consecuencia también son transmitidas a la membrana basilar.

Las oscilaciones de la endolinfa y perilinfa hacen vibrar la membrana basilar, y a todas las estructuras que se encuentran sobre ella. De esta forma los cilios de las células ciliadas se doblan hacia un lado y otro, tomando contacto con la membrana tectoria, lo cual provoca una diferencia de potencial bioeléctrico y de esta forma la energía mecánica es transformada en energía eléctrica.

Estos impulsos nerviosos auditivos ascienden en las vías del sistema nervioso auditivo central (Webb y Adler, 2010), por medio del nervio auditivo.

Rhode (1991), concluyó que el nervio auditivo al llegar al núcleo coclear, se divide en 3 ramas y cada una de estas conduce a distintas porciones del núcleo coclear, los cuales están ordenados tonotópicamente.

Al analizar la fisiología del núcleo coclear se puede evidenciar que en su porción ventral se conserva la organización temporal del estímulo, a su vez la porción dorsal se encarga de recibir la información frecuencial e intensidad del sonido, para luego viajar hacia el complejo olivar superior, el cual se encarga de la ubicación espacial de los sonidos. En relación al anterior, este se divide en dos núcleos principales: núcleo olivar superior medial y núcleo lateral, los cuales también están organizados tonotópicamente y conectados el uno al otro. Esta conexión permite comparar los estímulos interaurales frecuencia por frecuencia, lo cual según Musiek (2014) “la diferencia entre tiempo y nivel son una de las principales señales binaurales utilizadas en la localización del sonido.”

Cuando el impulso pasa por el complejo olivar superior llega al colículo inferior, el cual envía la información al cuerpo geniculado medial que está relacionado con la frecuencia como también con la secuencia temporal del sonido (Webs y Adler, 2010).

Finalmente, el estímulo llega a la corteza auditiva, la cual según un estudio realizado por Winer (1992) posee áreas divididas tonotópicamente y que están relacionadas con otras cortezas y conexiones talámicas. Esta relación es fundamental para la ejecución de habilidades como: localización del sonido, reconocimientos de las modificaciones en la secuencia temporal, procesamiento espacial de la fuente sonora y percepción del habla en ambientes ruidosos.

2.2.2. Fenómenos conductuales del procesamiento auditivo

a. Lateralización y localización del sonido: Blauret (1997), se refiere que es la capacidad de percibir la posición de una fuente sonora, ya sea en el plano horizontal o vertical, como también la distancia entre el individuo y la fuente sonora.

b. Reconocimiento de patrones auditivos: es la habilidad para detectar y reconocer las características de un patrón auditivo según su duración, frecuencia, intensidad y timbre.

c. Discriminación auditiva: habilidad fundamental para la adquisición de lenguaje oral, ya que permite reconocer y diferenciar distintas frecuencias, intensidad de sonidos y timbre, ya sea en fonemas aislados, palabras o frases similares.

d. Aspectos temporales de la audición: Musiek (2014), constata que son mecanismos y procesos auditivos responsables del patrón temporal de descargas neuronales, las cuales nos permiten recepcionar el sonido o su alteración en un corto espacio de tiempo. Por otra parte, Tallal (1985), considera que son aspectos críticos en la percepción del habla, debido a que las señales acústicas como el habla varían en tiempo. Posee cuatro componentes:

Resolución temporal: Gelfand (1998), lo describe como “la duración mínima de tiempo en la cual un individuo puede discriminar dos señales auditivas”.

Enmascaramiento temporal: para Musiek (2014), este “ocurre cuando la señal y el enmascarador no se superponen a tiempo”. Este también se denomina “enmascaramiento simultaneo.”

Ordenamiento Secuencial: según Pinheiro y Musiek (2014), “es la habilidad de procesar dos o más estímulos auditivos en el orden con el que aparecen en el tiempo “.

e. Desempeño auditivo con señales degradadas: Keylard (2015), lo describe como la capacidad de recibir una señal en la que falta información.

f. Desempeño auditivo con señales acústicas rivales: en un estudio realizado por Keylard (2015), concluyó que es la capacidad de percibir el habla u otro sonido cuando hay otra señal presente.

3.1. Objetivo de estudio

Crear un material didáctico para estimular las habilidades auditivas en niños y niñas de primer ciclo que presentan hipoacusia y que asisten a escuelas municipales de la ciudad de Antofagasta.

- Seleccionar la secuencia del material para la estimulación de habilidades auditivas.

- Seleccionar los estímulos en base a las necesidades acorde al rango etario de los niños y niñas que presentan hipoacusia y que asisten a escuelas regulares con programa de integración escolar.

- Evaluar la efectividad del material para la estimulación de las habilidades auditivas.

- Determinar la facilidad de aplicación del material por parte de los apoderados o cuidadores.

3.2. Preguntas de investigación

- ¿Los padres están preparados para realizar el rol de coeducador y coterapeuta para sus hijos?

- ¿Es posible favorecer el desarrollo de las habilidades auditivas en el hogar con materiales que se encuentren en casa?

3.3. Hipótesis

- Los padres no cuentan con el conocimiento técnico para llevar a cabo el rol de coeducador o coterapeuta.

- Las habilidades auditivas se pueden estimular en el hogar a través de orientaciones otorgadas por el equipo profesional de apoyo de la escuela.

3.4. Justificación

La educación en Chile tiene como uno de sus principales objetivos equiparar oportunidades educativas y entregar aprendizajes de calidad a todas las personas con o sin necesidades educativas especiales y así poder entregar mejores accesos, participación y progresos en los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. Para lograr esto, intervienen diversos recursos, tales como: humanos, técnicos y pedagógicos otorgados por el programa de integración escolar (PIE) los cuales se encuentran insertos en los establecimientos de educación regular, escuelas especiales y aulas hospitalarias.

Actualmente, son muchos los establecimientos educacionales que imparten apoyo especializado y en Chile son más de 500.000 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) los que son atendidos por estos equipos.

Sin embargo, debido a la crisis mundial a la cual nos enfrentamos, altera tanto la vida cotidiana como el autocuidado y el cuidado de los demás, lo cual involucra suspensión de clases, aislamiento social y limitación de las actividades regulares. Además, debido a la globalización y desarrollo tecnológico como el acceso a plataformas virtuales y redes sociales.

Finalmente, el Ministerio de Educación de Chile (2020), afirma que la complejidad en la cual se encuentra actualmente la educación a nivel país, obliga a reestructurar las formas en que se lleva a cabo el proceso educativo, debido a la necesidad de que este proceso de adquisición de conocimiento sea útil, para poder afrontar con mayores y mejores herramientas los desafíos, que sin duda vendrán y que no pueden traducirse en alteración o interrupción de formación educativa de los estudiantes.

3.5. Material y Método

La investigación utilizó un enfoque cualitativo ya que, si bien se hace una evaluación de las variables, esta evaluación no se encuentra estandarizada, además se han utilizado técnicas de estadísticas básicas para su análisis. El diseño fue de carácter no experimental, debido a que no se manipulan variables independientes, ni se controló dentro de un proceso formal. Por lo tanto, se optó por una tipología descriptiva transversal.

A continuación, se presentan las variables que se consideran para la construcción del material de estimulación:

a. Dependientes

Procesamiento temporal

Duración del sonido

Frecuencia del sonido

Intensidad

Figura – Fondo del sonido para los sonidos verbales y asociación de estímulos auditivos y visuales.

Cierre auditivo

Atención auditiva

b. Independientes

Edad

3.5.2.1. Definición operacional de las variables a trabajar.

VARIABLE |

DEFINICIÓN CONCEPTUAL |

DEFINICIÓN OPERACIONAL |

Procesamiento temporal | Habilidades para reconocer patrones de duración, frecuencia e intensidad y frecuencia. | Nivel de duración básico, medio y avanzado.

Nivel de Frecuencia sonora básico, medio y avanzado.

Nivel de intensidad básico, medio y avanzado.

|

Figura – Fondo para los sonidos verbales y asociación de estímulos auditivos y visuales. | Habilidades para discriminar un sonido cuando interfieren otras señales acústicas competitivas como el habla o ruido. | Se usará cuento ilustrado. |

Secuencia auditiva | Habilidad para almacenar, recordar y reconocer el orden de presentación de estímulos auditivos no verbales. | Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

|

Cierre auditivo | Habilidades para comprender la totalidad de una palabra, aunque falte parte de la información | Se utilizarán estímulos oraciones incompletas: El niño toma sopa con la… Me cepillo el pelo con el… Me lavo los dientes con un… Me seco las manos con la… Tomo agua con un… Me lavo las manos con… Me siento en una… |

Atención auditiva | Habilidad para prestar atención a señales auditivas verbales y no verbales. | Canciones

|

Edad | Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. | En relación a nuestra investigación consideraremos las edades entre 6 a 11 años. |

La población de estudio está compuesta por niños y niñas chilenos, en edades entre 6 y 11 años, residentes de la comuna de Antofagasta, los cuales serán seleccionados según los siguientes criterios:

Criterios de inclusión de los estudiantes que participen en el estudio:

- Asistencia a escuelas municipales con programa de integración escolar.

- Pertenencia al primer ciclo de educación.

- Presencia de hipoacusia diagnosticado.

- Consentimiento firmado por los padres.

- Uso de prótesis auditiva.

- Posibilidad de acceso a ayudas técnicas como computador e internet.

Criterios de exclusión de los estudiantes:

- Ausencia de alteración congénita en relación a su audición o que presencia de algún trastorno psiquiátrico u otro síndrome.

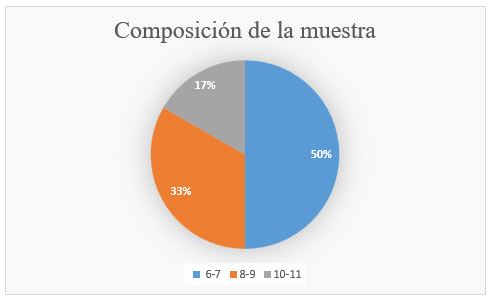

La muestra quedará dividida según el rango de edad, en bienios; el primer grupo se presenta con edades de 6 a 7 años de edad, el segundo grupo con edades entre 8 a 9 años de edad y por último el tercer grupo con edades de 10 a 11 años de edad.

Operacionalización de la muestra:

- Seleccionar las unidades educativas donde se acoge nuestro estudio.

- Gestionar convenios con las unidades educativas seleccionadas para el estudio, a través de una carta de solicitud (Anexo 1), donde se informará en qué consiste la investigación.

- Realización de selección no aleatoria de los sujetos, los cuales deberán cumplir los criterios de inclusión o exclusión anteriormente mencionados.

- Entrega de un consentimiento informado (Anexo 2) por cada niño/a, el cual debe ser firmado por el apoderado/a, autorizando la participación del estudio.

- Entrega del material a trabajar a los padres junto con una pauta checklist (Anexo 3, 4 y 5) según el logro del niño en cada actividad, descripción de la habilidad y una encuesta para el apoderado (Anexo 6).

- Agrupación del número total de participantes según bienios: 6 a 7 años de edad; 8 a 9 años de edad; 10 a 11 años edad.

Para recolección de la información se evaluarán 6 niños en edades entre 6 y 11 años de edad, cumplidos hasta agosto del año 2020 mediante aplicación de una encuesta tipo checklist a los padres, donde consignaron la comprensión, facilidad de uso, viabilidad y accesibilidad.

Por otra parte, se recopilarán los datos con respecto a las habilidades auditivas que presentan los niños según su edad cronológica en una rúbrica tipo checklist, en la cual el cuidador deberá marcar si el estudiante logra identificar el estímulo en su totalidad (logrado), logra identificar parte del estímulo (desarrollo) o si no logra reconocer o identificar el estímulo (no logrado).

Todo el proceso será registrado y analizado en una planilla estadística informatizada.

Se utilizaron sonidos y láminas con los objetos alusivos a cada sonido, una pauta checklist para registrar los resultados y un computador conectado a fonos para reproducir los estímulos.

Los estímulos auditivos se obtuvieron de bibliotecas de sonidos online de libre acceso, y los estímulos que no se obtuvieron por internet fueron grabados de manera particular.

Para el análisis de datos se realizará en primer lugar la distribución de los datos en el programa informático estadístico.

- Gráficos:

- Tablas

- Columnas (barras)

- Gráficos circulares o por sectores

- Tablas

Total de la muestra: 6 niños que asisten a escuelas municipales con programa de integración escolar de la ciudad de Antofagasta.

6 a 7 años de edad: 3 niños

8 a 9 años de edad: 2 niños

10 a 11 años de edad: 1 niño.

Análisis gráfico 1: Podemos decir que la mayor cantidad de la muestra se registra con un 50%, lo que equivale a 3 niños del rango etario de los 6 a 7 años de edad, seguido de un 33% equivalente a 2 niños del rango etario de los 8 a 9 años de edad y finalmente con un porcentaje de 17% equivalente a 10 a 11 años de edad.

4. RESULTADOS

Según el análisis realizado a través de la tabla 1 (Anexo 1), podemos evidenciar que en total se evaluaron veinte estímulos, de las cuales la mayor cantidad de estas corresponden al rango etario de ocho a nueve y diez a once años.

Por otra parte, al analizar los resultados del ítem I, se observa que en niños de 6 a 7 años (Anexo 2) los estímulos mayormente identificados son corto – largo y largo – corto, a su vez en niños de 8 a 9 años (Anexo 2) se evidencia que los estímulos mayormente identificados son corto – corto – largo y largo – corto – largo. Finalmente, en niños de 10 a 11 años (Anexo 2) se observa que el estudiante no logra reconocer los estímulos presentados en el ítem.

En el análisis del ítem II por rango etario, se evidencia que los estudiantes de 6 a 7 años (Anexo 3) logran identificar la frecuencia del sonido, en cambio los niños de 8 a 9 años (Anexo 3) se observa que el estímulo bajo – alto – bajo, es reconocido por un solo alumno del estudio y en el rango etario de los 10 a 11 años (Anexo 3), se observa que el estudiante no logra identificar ninguno de los estímulos del ítem.

Asimismo en los resultados del ítem III se evidencia que de los 6 a 7 años (anexo 4) los estímulos mayormente percibidos fueron “fuerte – despacio”, seguido de “fuerte – fuerte” y “despacio – despacio”, en el rango etario de 8 a 9 años (anexo 4) el estímulo logrado fue “fuerte – fuerte – despacio” y el estudiante de los 10 a 11 años (anexo 4) no logra reconocer ninguno de los estímulos en su totalidad, sin embargo, los estímulos “despacio – despacio – fuerte – fuerte” y “fuerte – despacio – fuerte – despacio”, son medianamente logrados.

Los análisis del ítem IV demuestran que en el rango etario de los 6 a 7 años (anexo 5), ninguno de los estímulos el logrado por los estudiantes, a su vez de los 8 a 9 años (anexo 5) ocurre el mismo resultado, sin embargo, los estímulos 1, 2 y 3 son medianamente logrado; y el estudiante de los 10 a 11 años (anexo 5) tampoco logra reconocer ninguno de los estímulos en su totalidad.

Respecto a los resultados del ítem V, se observa que en el rango etario de los 6 a 7 años (Anexo 6), los estímulos logrados fueron “perro – león”, “gato – gallina” y “caballo – perro”. Por otra parte, cabe mencionar que estos fueron logrados por la totalidad de la muestra. En el rango etario de los 8 a 9 años (Anexo 6) se evidencia que se logró en su totalidad los estímulos: “perro – león”, “gato – gallina”, “caballo – perro” y “vaca – chancho”. Finalmente, en el rango etario de los 10 a 11 años (Anexo 6), el estudiante logra en su totalidad los estímulos “perro – león”, “gato – gallina”, “caballo – perro” y “vaca – chancho”, no así el estímulo “auto – avión” el cual no fue discriminado.

Por su parte, los resultados del ítem VI demuestran que en el rango etario de los 6 a 7 años (Anexo 7), se logra casi su totalidad el estímulo 1, seguido por los estímulos 4 y 5, a su vez los estudiantes del rango etario de los 8 a 9 año (Anexo 7) lograron en su totalidad reconocer los estímulos 1 y 2, sin embargo, en el rango etario de los 10 a 11 años (Anexo 7) el estudiante no logra reconocer los estímulos completamente.

Finalmente, los resultados del ítem VII demuestran que en el rango de los 6 a 7 años (Anexo 8), los estímulos 1 y 2 son logrados por dos individuos, además se observa que en el rango etario de los 8 a 9 años (Anexo 8), los estudiantes logran discriminar en su totalidad los estímulos 1, 2 y 3, a su vez en el rango etario de los 10 a 11 años (anexo 8), el estudiante logra reconocer todos los estímulos del ítem.

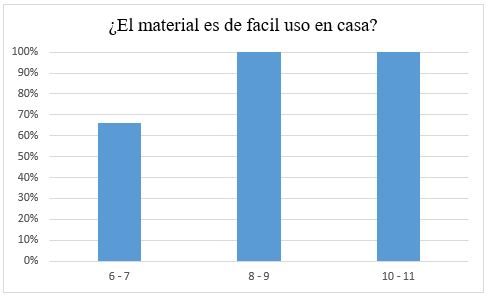

Análisis gráfico 2: dentro del universo de la muestra, se observa a través del gráfico 2 que los padres de niños en el rango etario de los 8 a 9 años y 10 a 11 años, creen que el material facilitado es de fácil uso en casa. Sin embargo, en el rango etario de los 6 a 7 años de edad, solo un 66% cree que el material fue de fácil uso en casa.

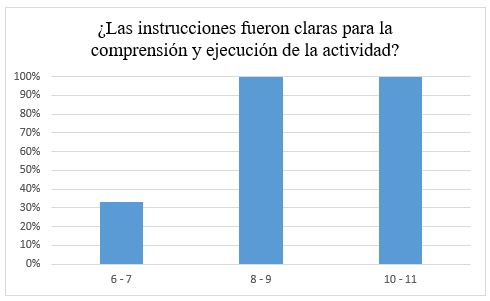

Gráfico 3: Resultados de encuesta a padres en relación a las instrucciones de las actividades y su ejecución.

Gráfico 4: Resultados de encuesta a padres en relación al desarrollo de habilidades auditivas. Gráfico 5: Resultados de encuesta a padres en relación al material

5. DISCUSIÓN

Recordando el objetivo general del presente trabajo final “crear un material didáctico para estimular las habilidades auditivas en niños y niñas con hipoacusia de primer ciclo que asisten a escuelas regulares con programa de integración escolar”, este fue logrado y se evidenció al analizar los resultados arrojados por el pilotaje hacia los niños y al analizar los resultados de las encuestas enviadas a los padres. En cuanto al material, se pudo observar que la mayoría de ellos comprendió los estímulos presentados. Sin embargo, hubo excepciones que pudieron ser por el grado de hipoacusia o por la falta de vocabulario. Por otro lado, se evidencia la necesidad de modificar las instrucciones de los ítems para favorecer la comprensión de estos por parte de los padres o cuidadores.

El seguimiento permitió verificar que la mayoría de los padres no cuentan con el conocimiento técnico para llevar a cabo el rol de coeducador o coterapeuta. En la mayoría de los casos, los padres no saben cómo estimular estas habilidades en el hogar a través de actividades lúdicas o que se relacionen con el quehacer diario del estudiante.

Por otra parte, respecto a la creación del material se corrobora la posibilidad de estimular el desarrollo de las habilidades auditivas y estas a su vez favorecen la integración de objetivos de aprendizajes escolares, como también sirvió de ayuda a los padres a tener las herramientas necesarias para la correcta estimulación de sus hijos con hipoacusia y así potenciar otras áreas como lo son el lenguaje y el habla.

Continuando con el desarrollo del material, este supuso un reto académico, administrativo y personal, destinando mucho tiempo en la preparación para cada una de sus etapas, tales como: traducción de bibliografía, creación de actividades lúdicas y atractivas, selección de estímulos, gestionar la muestra de estudio y realizar el contacto con los apoderados de cada estudiante seleccionado.

A través de este trabajo final de investigación, se ve la necesidad de generar un estudio con una muestra más amplia para evidenciar la realidad total de los niños con hipoacusia que asisten a escuelas municipales de la ciudad de Antofagasta y no solo de un grupo reducido como fue en este caso, debido a la complejidad de contacto durante el periodo de pandemia. Además, se ve la necesidad de tener la mirada crítica de otros profesionales para evidenciar falencias que pueda optimizar el material ya elaborado.

Finalmente, se puede concluir que los padres deben ser orientados en todas las áreas de desarrollo de sus hijos, para favorecer la adquisición de habilidades que permitan el desarrollo integral de ellos y apoyar de mejor manera el proceso de aprendizaje.

Primeramente, doy gracias a Dios por darme la paciencia y la sabiduría para realizar este último proyecto para finalizar este postgrado. Además, agradezco a mi familia por darme el apoyo durante este proceso de estudio, como también a José Valdez quien ayudó en el área metodológica y a Marcos Dávalos quien aportó en el área estadística.

Agradecer también al programa de integración escolar quienes tuvieron la amabilidad de facilitarnos los contactos de cada niño a pesquisar, como también agradecer a cada apoderado que se dio el tiempo de aplicar el material y responder a las encuestas.

Acosta, V., y Moreno, A. (2005). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos: del retraso al trastorno específico del lenguaje. Barcelona: Masson.

Alonso, M., Suárez, W., Espinoza, M., y Ramírez, P. (2016). Estimulación auditiva como herramienta terapéutica en el trastorno del lenguaje infantil. Medicina Naturista, 10, 21-27.

American Speech-Language Hearing Association (1996). Central auditory processing: Current status of research and implications for clinical practice. American Journal of Audiology, 5(2), 41-54.

Cant, N. (1992). Projections to the lateral and medial superior olivary nuclei from the spherical and globular bushy cells of the anteroventral cochlear nucleus. Neurobiology of hearing: The central auditory system, 58(1), 99-119.

Clemente, R. A. (1995). Desarrollo del Lenguaje. Barcelona: Editorial Octaedro.

Cuetos, F. (2012). Neurociencia del Lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas. Madrid: Editorial Médica Panamericana, S.A.

Drake, W. (1968). Clinical and Pathological Findings in a Child with a Developmental Learning Disability. Journal of Learning Disabilities, 1(9), 486-502.

Gelfand, S. (1998). Hearing: An introduction to psychological and physiological acoustics (3rd ed.). New York: Marcel Dekker.

MINEDUC (2020). Orientaciones al sistema escolar en contexto de covid – 19. Mineduc.cl

Musiek, F., y Chermak, G. (2014). Handbook of Central Auditory Processing Disorder: Comprehensive intervention (Second ed., Vol. 2). San Diego: Plural Publishing inc.

Narbona, J., y Chevrie-Muller, C. (2003). El lenguaje del niño: Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Barcelona: Masson.

Owens, R. E. (2003). Desarrollo del Lenguaje (Quinta ed.). Madrid: Pearson Educación.

Pinheiro, M., y Ptacek, P. (1971). Reversals in the Perception of Noise and Tone Patterns. The Journal of the Acoustical Society of America, 49(6), 1778-1782.

Phillips, D., Vigneault-MacLean, B., Hall, S., y Boehnke, S. (2003). Acoustic hemifields in the spatial release from masking of speech by noise. Journal of the American Academy of Audiology, 14, 518-524.

Rhode, W. (1991). Physiological-morphological properties of the cochlear nucleus. Neurobiology of hearing. The Central Auditory System, 47-77.

Rhode, W., y Greenberg, S. (1992). Physiology of the cochlear nuclei. The mammalian auditory pathway: Neurophysiology, 94-152.