Tratamientos Aplicados en Retinosis Pigmentaria: Revisión Bibliográfica

Por Paulina Jeannette Rodríguez Vargas, Tecnólogo Médico con mención en Oftalmología y alumna del Máster en Optometría Clínica y Terapia Visual de SAERA

Tutor: Dr. Joaquín Vidal López

RESUMEN

Problema en estudio: La retinosis pigmentaria (RP) es una enfermedad que en la actualidad no presenta cura y los tratamientos se enfocan en los síntomas de la enfermedad. Es por ello, que se quiere conocer si existe evidencia científica sobre tratamientos que hayan sido aplicados en pacientes con esta enfermedad, que estén enfocados en preservar la visión del paciente y detener el deterioro visual que produce la misma.

Objetivos: Conocer la existencia de tratamientos aplicados en retinosis pigmentaria enfocados en preservar la visión del paciente o detener el deterioro visual. Conocer el estado del arte de la retinosis pigmentaria. Describir la enfermedad de retinosis pigmentaria, cuadro clínico y clasificación. Dar a conocer las diferentes estrategias experimentales encontradas.

Materiales y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica donde se utilizó las bases de datos PubMed, SciELO y Lilacs, como gestor bibliográfico se utilizó el software Mendeley. La búsqueda bibliográfica fue filtrada según criterios de interés, finalizando en una lectura crítica de los artículos y rellenando una tabla de confección propia.

Resultados: Se seleccionaron 7 artículos, en los cuales se aplicó una lectura crítica y se rellenó la tabla de variables mencionada, en la que se consideraron: año de publicación, país del estudio, idioma, tratamiento aplicado y efecto obtenido. La retinosis pigmentaria es una enfermedad que no tiene cura, pero se han encontrado tratamientos que logran mejoría o detención de la misma.

Conclusiones: Aunque todavía no existe una cura definitiva para la retinosis pigmentaria, se han encontrado nuevos avances en terapias que logran la detención del deterioro visual e incluso la recuperación de zonas de visión. No obstante, estos deben ser aplicados en las fases tempranas de la enfermedad para obtener mejores resultados. Las técnicas aplicadas aparentan ser seguras e inocuas en los grupos estudiados.

La retinosis pigmentaria (RP) se considera como un grupo de problemas oculares que producen afección retiniana (Boyd, Turbert y Gregori, 2021). Están caracterizados por una progresiva disfunción de los fotorreceptores (FR) y otras capas celulares, asociadas a una pérdida gradual de estas y atrofia en las capas de la retina.

Fue descrita por primera vez en 1853 por Van Trigt y por Donders en 1857, aunque se conoce desde 1744 (Espinoza-Velasco, Alcalá-Delgadillo, y González-Preciado, 1999). Tiene una gran variedad genética, clínica y evolutiva. En su forma primaria afecta las funciones de los FR y el epitelio pigmentario de la retina (EPR) y, en su forma asociada, puede afectar otros tejidos, órganos y sistemas, siendo parte de los síndromes de carácter hereditario, entre los que vislumbran todos los tipos de herencia mendeliana, herencia mitocondrial y mutación digénica (García, Freyre, Fernández, Dáger y García, 2010).

La RP está considerada dentro de las enfermedades que provocan discapacidad visual grave y constituye la cuarta causa de ceguera en el mundo (García, Freyre, Castillo, Navarro y Dáger, 2007). Se inicia aproximadamente de los 20 años según el defecto genético asociado y suelen llegar a ceguera legal en edades adultas con una mínima percepción de la luz (Espinoza-Velasco y cols., 1999).

Cursa con degeneración progresiva de la retina con reducción concéntrica del campo visual y disminución de la sensibilidad visual, ceguera nocturna, y la presencia de cataratas patológicas (López, 2004; García y cols., 2010). En el mundo se plantea una prevalencia de 1:3500 habitantes (Pérez, Román, Herrera, Barrientos y Leyva, 2015).

2.1. Cuadro clínico

La nictalopía o ceguera nocturna es la dificultad visual que se produce en un ambiente oscurecido, ya sea de noche o en una habitación con iluminación inadecuada (Cáceres y cols., 2013). Es el principal síntoma reportado por los pacientes y se presenta durante la primera y segunda década de vida dependiendo del tipo de RP (Espinoza-Velasco y cols., 1999).

2.1.2. Campo visual (CV)

El campo visual es todo lo que un ojo puede ver al mismo instante manteniendo la mirada en un punto fijo en el infinito. Una persona sana posee dimensiones monoculares de hasta 60° a nivel superior y nasal, 70° hacia inferior y 100° temporal aproximadamente, aunque puede variar según la anatomía facial. Binocularmente se extiende hasta 120° (Cubbidge, 2006). En el caso de la RP se presenta una pérdida progresiva del CV con constricción de este y puede haber o no presencia de islas periféricas, depresión del CV superior, aumento de mancha ciega, escotoma en forma de anillo y en algunos casos visión en túnel o afectación de la visión central producto de otras complicaciones (Hamel, 2006).

2.1.3. Fotopsias y defectos al color

Las fotopsias son una percepción de luz o destellos luminosos de forma subjetiva que pueden estar relacionadas a una patología, principalmente de la retina o del cerebro (Brown, Brown y Fisher, 2015). Algunos los describen como un parpadeo lento o pequeños reflejos vibrantes. Por último, la afectación de la percepción del color se puede presentar cuando la visión del paciente es de 20/40 o peor (Espinoza-Velasco y cols., 1999).

2.2. Clasificación

2.2.1. Según características clínicas de la RP.

Retinosis pigmentaria típica: Los pacientes tienen síntomas y signos típicos de RP, que afectan ambos ojos y sin padecer de patologías sistémicas (Herrera, 2004). Es la distrofia hereditaria que se encuentra en mayor frecuencia, aproximadamente 1:5000 (Kanski, 2012).

Retinosis pigmentaria atípica: Describe afecciones relacionadas con RP típica o representan cuadros incompletos de la enfermedad (Kanski, 2012). Para clasificar al enfermo debe estar confirmado el diagnóstico de RP. Puede ser en sector, unilateral, sin pigmentos, inversa y paravenosa (Herrera, 2004).

Retinosis pigmentaria asociada: Es cuando la RP forma parte de un síndrome o está asociada a otras patologías (Herrera, 2004).

2.2.2. Según edad de comienzo de la enfermedad.

Puede ser de comienzo precoz (antes de los 10 años), de comienzo juvenil (entre los 10 y 20 años), o de comienzo tardío (después de los 21 años) (Herrera, 2004)

2.2.3. Según características hereditarias de la RP

Autosómica dominante: Transmitida por dos o más generaciones, sin importar el sexo de los individuos afectados. Puede haber salto generacional del carácter genético a través de un varón no afectado o también un padre sano con hijos afectados en distintos matrimonios y cuyas parejas también estaban sanas sin tener antecedentes familiares de RP (Herrera, 2004). Se da en el 30-40% de los casos y algunos de ellos se han asociado a alteraciones de los genes de la rodopsina y periferina/RDS (Yannuzzi, 2011).

Autosómica recesiva: Puede haber uno o más hermanos de cualquier sexo afectados con padres consanguíneos sanos. También hermanos varones enfermos sin signos de portadores en los parientes femeninos de primer grado. Por último, puede haber dos o más hermanos con sexo femenino o de diferente sexo con padres sanos, sin consanguinidad ni tampoco antecedentes familiares de RP (Herrera, 2004). Se da en el 50-60% de los casos (Yannuzzi, 2011).

Recesiva ligada al X: Son portadoras de la enfermedad las mujeres y dan descendencia a varones enfermos. No existe traspaso del gen desde padre a hijos varones (Herrera, 2004). Es la forma menos frecuente, pero la que tiene mayor gravedad. (Kanski, 2012). En algunos pacientes, las alteraciones pueden provocar cambios maculares (Yannuzzi, 2011).

Herencia no definida: Hace referencia a casos aislados, dos o más casos que no cumplen los criterios propuestos de los diferentes tipos de herencia, o desconocido en caso de que un paciente no conozca sus antecedentes, por ejemplo, un hijo adoptado (Herrera, 2004).

2.2.4. Según estadío clínico de la enfermedad

Los estadíos de la retinosis pigmentaria son:

Estadío I: La Agudeza Visual (AV) es superior a 0,6 y su CV es de 15° en el mejor ojo.

Estadío 2: La AV es superior a 0,3 y su CV se encuentra entre 11° y 15° en el mejor ojo.

Estadío 3: La AV es superior a 0,05 y su CV se encuentra entre 10° y 5° en el mejor ojo.

Estadío 4: La AV es de 0,05 y su CV es menor de 5 grados en el mejor ojo (Herrera, 2004).

2. 3. Tratamientos aplicados

Terapia génica: Se han utilizado células encapsuladas modificadas o virus que portan genes para la codificación de proteínas sin la presencia de efectos adversos (Vecino, 2008).Algunos estudios han demostrado que al tratar perros con esta terapia se ha obtenido restauración de la función visual, además de restauración estructural retinal (Narfström y cols., 2003; Acland y cols., 2005). Sin embargo, esto se ha visto retrasado porque se debe conocer el tipo de mutación que padece el individuo, lo cual se puede realizar en algunas instituciones, pero solo a los pacientes que tengan una mutación conocida (Vecino, 2008).

Uso de vitamina A: Existen pocas evidencias que avalen el uso de la vitamina A en retinosis pigmentaria (Palop y Martínez-Mir, 2008), pero algunos estudios han demostrado que los pacientes que utilizan suplementos de vitamina A tienen un deterioro visual más lento (Friberg, 1985). Sin embargo, su uso está contraindicado en mujeres embarazadas y no puede extenderse en otros diagnósticos ni edades, pues en los estudios no se incluyen pacientes menores de edad (Palop y Martínez-Mir, 2008).

Ozonoterapia: El ozono posee un efecto estimulante en la metabolización del oxígeno y la circulación sanguínea y se ha empleado en múltiples enfermedades vasculares periféricas (Menéndez, Peláez, Gómez y Copello, 1990) porque disminuye la viscosidad sanguínea, mejorando así el flujo y respectiva oxigenación (Travagli y cols., 2010). También se han mostrado efectos germicidas ante bacterias, virus y hongos (Menéndez y cols., 2008). En los pacientes con RP se han obtenido aumentos de AV y aperturas de CV (Menéndez y cols., 1990; García y cols., 2010).

Electroestimulación: Se ha utilizado en medicina en diversas partes del mundo para el tratamiento de atrofias musculares, contracturas y parálisis musculares con potenciación, aumento de la fuerza y estabilidad (Pérez, García, Román y Menéndez., 2010). Además, posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias, favorece la permeabilidad de la membrana y despolarización de la misma, lo cual es necesario para la supervivencia celular (Delbeke y cols., 2001). En células retinales se ha visto un aumento en la supervivencia, ya que la estimulación eléctrica de estas actúa como neuroprotector (Morimoto, Miyoshi, Fujikado, Tano y Fukuda, 2002).

Tratamiento multiterapéutico cubano: Es una combinación de tratamientos que incluye una microcirugía oftalmológica implantando tejido graso retrorbitario, ozonoterapia, electroestimulación y uso de suplementos (Pérez, Román, Herrera, Barrientos y Leyva, 2015a; Pérez y cols., 2015b). Fue iniciada en Cuba por el Profesor Dr. Orfilio Peláez Molina en el año 1987 con el objetivo de mantener el mayor tiempo posible la visión del paciente (Peláez, 1997). Se puede considerar como una alternativa que preserva el EPR y que aumenta de forma duradera los diámetros de los vasos coroideos en algunos cuadrantes (Pérez y cols., 2015a; Pérez y cols., 2015b). Esta terapia, además, no mostró signos oftalmológicos indeseados (Pérez y cols., 2015c).

3.1. Pregunta de Investigación

¿Existe evidencia científica desde el año 1990 sobre tratamientos que hayan sido aplicados en pacientes con retinosis pigmentaria y que estén enfocados en preservar la visión del paciente o detener el deterioro visual que produce la misma?

3.2. Diseño de Investigación

Se realizará una revisión bibliográfica mediante la exploración de artículos seleccionados de bases de datos específicas, para recopilar evidencia acerca de tratamientos que hayan sido aplicados a pacientes con retinosis pigmentaria.

3.3. Objetivos

Objetivo general: Conocer la existencia de tratamientos aplicados en retinosis pigmentaria enfocados en preservar la visión del paciente o detener el deterioro visual.

Objetivos específicos:

- Conocer el estado del arte en retinosis pigmentaria.

- Describir la enfermedad de retinosis pigmentaria, cuadro clínico y clasificación.

- Dar a conocer las diferentes estrategias experimentales encontradas.

3.4. Palabras Clave

Retina, distrofia, retinosis pigmentaria, fotorreceptor, epitelio pigmentario.

4.1. Materiales

- Computadora

- Conexión a internet.

- Procesador de textos.

- Procesador de tablas Excel.

- Gestor bibliográfico Mendeley.

4.2. Tipo de investigación

Se realizó una revisión bibliográfica con el propósito de recopilar evidencia acerca de los tratamientos aplicados a pacientes con retinosis pigmentaria.

4.3. Estrategias de búsqueda

En busca de recopilar la mayor cantidad de información posible, se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Lilacs, PubMed y SciELO.

Debido a la gran cantidad de información existente se decidió utilizar palabras clave especificas conocidas como Medical Subject Headings (MeSH), para disminuir la cantidad de artículos relacionados al área de investigación, y de esta manera llevar a cabo los objetivos. La selección de estos términos se realizó según criterio para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos.

Los términos MeSH utilizados fueron los siguientes:

Término MeSH |

Traducción al español |

Pigmentary retinosis | Retinosis pigmentaria |

Treatmet | Tratamiento |

Tras definir los términos MeSH, se inició la investigación cada uno de los buscadores con “pigmentary retinosis”. Luego para reducir los resultados, los términos MesH fueron unidos por el término booleano “AND” con el fin de lograr una búsqueda más específica que desarrolle el tema de fondo. Se creó la siguiente combinación: “pigmentary retinosis” AND “treatment”.

4.4. Criterios de inclusión

- Estudios publicados en los buscadores seleccionados

- Estudios realizados con tratamientos enfocados en preservar la visión del paciente o detener el deterioro visual.

- Todos los artículos cuyo tema principal basa en los tratamientos experimentales aplicados en RP.

4.5. Criterios de exclusión

- Estudios experimentales en otras retinopatías.

- Presentación de casos clínicos de RP en específico.

- Artículos no disponibles en la navegación por internet.

- Artículos publicados antes del año seleccionado.

4.6. Selección de la bibliografía

Del total de artículos encontrados en cada buscador y con el uso del booleano mencionado, se procedió a realizar la lectura de cada título según criterios de interés para cumplir los objetivos propuestos, reduciendo la cantidad de investigaciones a analizar. Posteriormente se realizó la eliminación de los textos duplicados en las distintas exploraciones realizadas en cada buscador y luego entre los buscadores en sí. Después se procedió a leer los resúmenes de los artículos seleccionados, lo que disminuyó aún más el número de estudios. Con esta cantidad resultante se comenzó la lectura crítica.

4.7. Variables a analizar

Del total de artículos seleccionados se decidió cuantificar las variables mediante la siguiente tabla:

Artículos | Año de publicación | País de estudio | Idioma | Tratamiento mencionado | Efecto obtenido |

Artículo 1 | |||||

Artículo 2 |

5.1. Búsqueda en las bases de datos

El día 1 de noviembre de 2021 se realizó una exploración en distintos buscadores bibliográficos para recopilar la información tratada en este estudio.

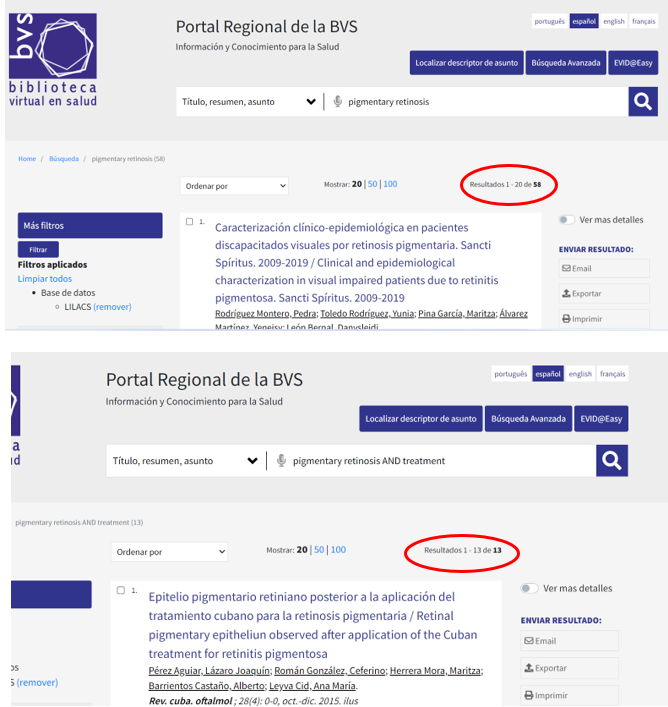

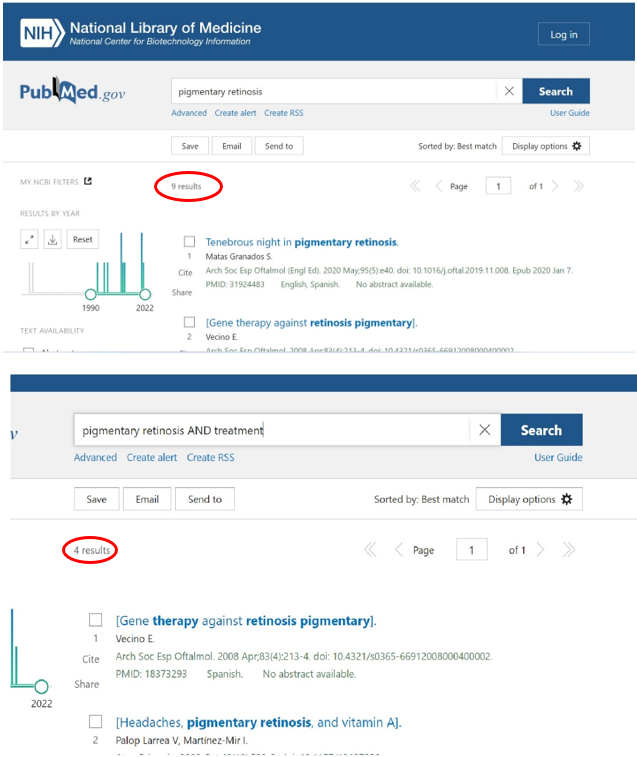

Se comenzó la revisión en la base de datos “Lilacs”, al utilizar el término MeSH “pigmentary retinosis” se encontraron 58 resultados (Figura 1). Y al utilizar la combinación de ambos términos MeSH con el booleano “AND” de la siguiente forma: “pigmentary retinosis AND treatment” la búsqueda se redujo a 13 resultados (Figura 2). Se realizó una selección por título con lo cual se seleccionaron 9 artículos y tras la lectura de resúmenes se seleccionaron 5 para lectura crítica.

Figura 1. Búsqueda de primer término MeSH en Lilacs. Figura 2. Combinación de ambos términos MeSH con booleano “AND” en Lilacs.

Luego en el buscador bibliográfico “PubMed”, en donde al colocar el término MeSH “pigmentary retinosis” se obtuvo un total de 9 artículos (Figura 3). A continuación, se aplicó la combinación de ambos términos MeSH con el booleano “AND” de la forma “pigmentary retinosis AND treatment” y se redujo la búsqueda a 4 resultados (Figura 4). Posterior a esto se realizó la lectura de cada título de los apartados y según año de exclusión de esta manera se recopilaron 3 publicaciones para continuar con la lectura de cada resumen, finalizando con la selección de 2 artículos.

Figura 3. Resultados para primer término MeSH en PubMed. Figura 4. Combinación de ambos términos MeSH con booleano “AND” en PubMed.

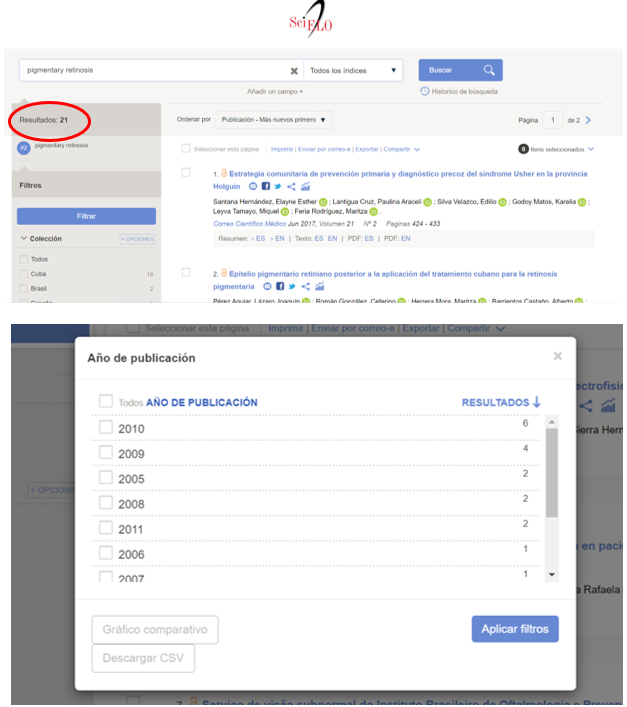

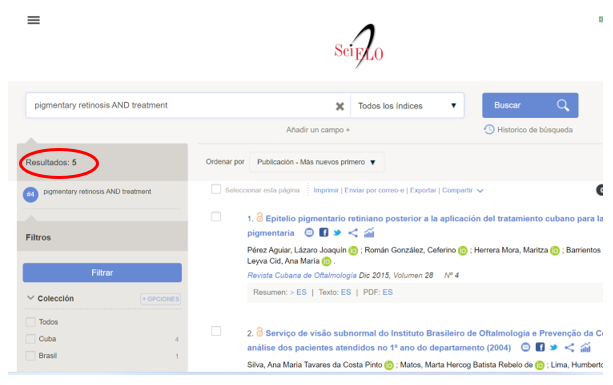

Posteriormente en el buscador bibliográfico SciELO, al utilizar el término MeSH “pigmentary retinosis” se obtuvo 21 resultados (figura 5) los cuales ya eran de los años esperados para el estudio (figura 6). Al combinar ambos términos MeSH con el booleano “AND” se redujo a 5 resultados. (figura 7) que tras la lectura de títulos se dejaron 3 seleccionados, pero estos estaban repetidos en los resultados de los otros buscadores, por lo cual fueron descartados.

Figura 7. Resultados para combinación de ambos términos MeSH con booleano “AND”.

Selección y análisis de los artículos

Después de realizar todos estos procedimientos, se seleccionaron 7 artículos relacionados con tratamientos aplicados en retinosis pigmentaria para proceder a una lectura crítica.

Los artículos seleccionados fueron los siguientes:

- Gene therapy against retinosis pigmentary/ Terapia Génica contra la retinosis pigmentaria.

- Headaches, pigmentary retinosis, and vitamin A/ Cefalea, Retinosis pigmentaria y vitamina A.

- Retinal pigmentary epitheliun observed after application of the Cuban treatment for retinitis pigmentosa/ Epitelio pigmentario retiniano posterior a la aplicación del tratamiento cubano para la retinosis pigmentaria.

- Effects of the Cuban treatment for retinitis pigmentosa on the choroidal vessels/ Efectos del tratamiento cubano para la retinosis pigmentaria sobre vasos coroideos.

- Effectiveness of the ozone therapy, magnetism and electrostimulation in patients with pigmentary retinosis and glaucoma/Eficacia del uso de ozonoterapia, magnetismo y electroestimulación en pacientes con retinosis pigmentaria y glaucoma.

- Ozone therapy and electrical stimulation in pigmentary retinitis/ Ozonoterapia y electroestimulación en retinosis pigmentaria.

- Ozone therapy application in pigmentary retinosis: preliminary report. / Aplicación de la ozonoterapia en la retinosis pigmentaria. Informe preliminar.

Con los datos obtenidos de la lectura crítica se rellenó una tabla de variables de fabricación propia (Tabla 1).

Artículos | Año de publicación | País de estudio | Idioma | Tratamiento mencionado | Efecto obtenido |

Artículo 1 | 2008 | España | Español | Terapia génica | Restauración visual en perros. |

Artículo 2 | 2008 | España | Español | Vitamina A | Deterioro visual más lento. |

Artículo 3 | 2015 | Cuba | Español | Multiterapéutico cubano | Conservación de EPR. |

Artículo 4 | 2015 | Cuba | Español | Multiterapéutico cubano | Aumenta diámetros de vasos coroideos. |

Artículo 5 | 2010 | Cuba | Español | Ozonoterapia, magnetismo y electroestimulación | En estadios iniciales evita el deterioro de la función visual. |

Artículo 6 | 2010 | Cuba | Español | Ozonoterapia y electroestimulación | Tendencia a recuperación de las funciones transitoriamente perdidas. |

Artículo 7 | 1990 | Cuba | Español | Ozonoterapia | 75% de mejoría y detención del progreso de la enfermedad. |

Tabla 1. Resumen de variables analizadas y efectos obtenidos en cada terapia.

De toda la lectura realizada en esta búsqueda se obtuvo que, aunque la retinosis pigmentaria es una enfermedad que no tiene cura definitiva, existen tratamientos experimentales que han conseguido mejoría o detención de la enfermedad.

Al comienzo de la búsqueda bibliográfica se pudo encontrar una amplia variedad de artículos relacionados con la retinosis pigmentaria, lo que describe perfectamente el estado del arte.

De todos los estudios revisados para esta búsqueda bibliográfica, se encontró que varios pertenecen a los mismos autores (Pérez y cols., 2015a, 2015b; Pérez y cols., 2010) y que además muestran concordancia en que los tratamientos aplicados resultan ser una herramienta complementaria efectiva que ha mostrado detención de la enfermedad, e incluso algunos refieren mejoría en el estado de esta, al igual que mencionan García y cols. (2010) en su estudio.

Los avances que se han efectuado en el uso de nuevas terapias en salud y que se han aplicado en estos grupos pacientes con retinosis pigmentaria aparentan haber sido seguras e inocuas en los grupos estudiados, ya que no se menciona aparición de efectos adversos oculares (Pérez y cols., 2015c). Menéndez y cols. también comentan en su estudio que no se han observado efectos colaterales perjudiciales para la salud (Menéndez y cols., 1990). Sin embargo, en la aplicación de suplementos se han mencionado relación con algunos efectos médicos no deseados como dolor de cabeza (Palop y Martínez-Mir, 2008).

Cabe destacar que la mayoría de los tratamientos encontrados son de tipo experimental y no se aplican como primera alternativa en los pacientes con esta afección, ni tampoco se ha aplicado a todos los pacientes con retinosis pigmentaria de todas las edades (Palop y Martínez-Mir, 2008).

La terapia génica aparenta ser una estrategia bastante prometedora, pero uno de los retos son las instituciones, que no otorgan los presupuestos que permitirían descubrir el genotipado de la población afectada por RP, a pesar de que los estudios en perros han mostrado buenos resultados con restauración de la función visual (Vecino, 2008).

Pérez y cols. consideran que se requiere profundizar aún más acerca del futuro de sus resultados (Pérez y cols., 2015a). Sin embargo, García y cols. consideran que la aplicación cíclica de ozonoterapia y electroestimulación de forma anual son necesarias para mantener el control de la enfermedad (García y cols., 2010). Algunos autores consideran ventajoso que la rehabilitación sea aplicada en los estadíos iniciales de RP, ya que en los más avanzados no mostraron mejora (Pérez y cols., 2010), pero García y cols. comenta que su aplicación en estadíos avanzados mejora la calidad de vida y permite la reincorporación de los afectados a sus actividades diarias (García y cols., 2010).

Mediante la búsqueda se pudo conocer la historia de la evolución en los tratamientos aplicados desde 1990, el estado actual de cómo se están llevando a cabo los tratamientos y la evolución de la enfermedad en los pacientes afectados de retinosis pigmentaria. Con la utilización de equipos y controles cíclicos se puede llevar un control mucho más preciso y efectivo para el paciente (Pérez y cols., 2010). Sin embargo, estos al ser experimentales, no han sido posibles de implementar al resto de la población afectada, por lo que la visión desarrollada artificialmente en base a implantes de células madre, chips, retinas artificiales, etc., siguen siendo utilizadas en la actualidad en este tipo de individuos que padecen de baja visión, aunque los resultados sean limitados (Pérez y cols., 2015a).

La retinosis pigmentaria es una enfermedad que no tiene cura en la actualidad. Sin embargo, se han encontrado nuevos avances en terapias que logran detención del deterioro visual e incluso la recuperación de zonas de visión. No obstante, la mayoría deben ser aplicados en fases tempranas de la enfermedad para la obtención de mejores resultados.

Dentro de la búsqueda se pudo encontrar artículos con tratamientos que aparentan haber sido seguros e inocuos en los grupos aplicados.

La terapia génica parece ser una estrategia prometedora en la restauración de las estructuras oculares. Sin embargo, es necesario conocer el genotipo de la población afecta de RP, por lo que se espera que a futuro y con el avance de las tecnologías esto sea posible para poder tratar a todos los pacientes con esta y otras enfermedades que producen deterioro progresivo de la función visual, y, poder otorgarles mejor calidad de vida con reintegración a sus actividades sociales y laborales.

Los métodos tradicionales de visión artificial siguen siendo utilizados en los pacientes afectados por presentar baja visión, pero esperemos que se pueda dar la incorporación de estas nuevas terapias que han demostrado en varios estudios, ser efectivas en conseguir detención en el deterioro visual propio de esta enfermedad o incluso mejora en algunas zonas de visón, lo cual ha permitido progresión en sus habilidades y la calidad de vida de estos individuos, ya que les permite su reinserción social con mayor autonomía.

Acland G.M., Aguirre G.D., Bennett J., Aleman T.S., Cideciyan A.V., Bennicelli J., Dejneka N.S., Pearce-Kelling S.E., Maguire A.M., Palczewski K., Hauswirth W.W. y Jacobson S.G. 2005. Long-Term restoration of rod and cone vision by single dose RAAV-Mediated Gene transfer to the retina in a canine model of childhood blindness. Molecular Therapy 12(6), 1072–1082.

Boyd K., Turbert D. y Gregori N.Z. 2021. ¿Qué Es La Retinitis Pigmentaria? https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/retinitis-pigmentaria

Brown G.C., Brown M.M. y Fischer D.H. 2015. Fotopsias: una clave diagnóstica. https://www.oftalmoseo.com/fotopsias-una-clave-diagnostica/#:~:text=La%20definici%C3%B3n%20de%20fotopsia%20es,y%20los%20s%C3%ADntomas%20m%C3%A1s%20habituales.

Cáceres O., Barreto J., Cáceres M., Márquez M., La O Y. y Hernández Y. 2013. Deficiencia de vitamina A, xeroftalmia y ceguera nocturna. A propósito de 3 casos. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, 23(2), 338-349.

Cubbidge, R.P. 2006. Fundamentos Del Ojo: Campos Visuales. Barcelona, España: MASSON.

Delbeke J., Pins D., Michaux G., Wanet-Defalque M.C, Parrini S. y Veraart C. 2001. Electrical stimulation of anterior visual pathways in Retinitis pigmentosa. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42, 291-297.

Espinoza-Velasco A., Alcalá-Delgadillo A., y González-Preciado J. 1999. Distrofias Retinianas (RP) (Bastón-Cono) (Primera Parte). Revista Mexicana Oftalmología, 73(6), 282-289.

Friberg, T.R. 1985. Natural course of Retinitis pigmentosa over a Three-Year interval. American Journal of Ophthalmology, 100(4), 621.

García S., Freyre R., Castillo C., Navarro M. y Dáger M. 2007. Consideraciones oftalmológicas y genéticas sobre la asociación de Retinosis Pigmentaria con Glaucoma. [artículo en línea]. <http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol11_2_07/san08207.htm>

García S., Freyre R., Fernández S., Dáger M., y García I. 2010. Eficacia del uso de Ozonoterapia, Magnetismo y Electroestimulación en pacientes con Retinosis pigmentaria y Glaucoma. Centro provincial de retinosis pigmentaria, 14(4), 453-463.

Hamel C. 2006. Retinitis pigmentosa. Orphanet Journal of Rare Diseases, 1(40), 1-12.

Herrera M. 2004. Clasificación de Retinosis pigmentaria. Consideraciones. http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202004/vol3%202004/tema04.htm

Kanski J. 2012. Oftalmología Clínica. Barcelona, España: ELSEVIER.

López J. 2004. Retinosis Pigmentaria y otras patologías oculares Actitud terapéutica. [Biblioteca virtual en línea]. http://www.retinosispigmentaria.org/documentos/ponenciaDrGarrido.pdf

Menéndez S., Peláez O.O., Gómez M., y Copelio M. 1990. Aplicación de la Ozonoterapia en la Retinosis pigmentaria. Informe preliminar. Revista Cubana de oftalmología 3(1), 35-39.

Menéndez S., González R., Ledea O., Hernández F., León O y Díaz M. 2008. El Ozono: Aspectos básicos y sus aplicaciones clínicas. La Habana, Cuba: CENIC.

Morimoto T., Miyoshi T., Fujikado T., Tano Y., y Fukuda Y. 2001. Electrical stimulation enhances the survival of axotomized retinal ganglion cells in vivo. NeuroReport, 13 (2), 227-230.

Narfström K. Katz M., Bragadottir R., Seeliger M., Boulanger A., Redmond M., Caro L., Lai C., y Rakoczy P. 2003. Functional and structural recovery of the retina after gene therapy in the RPE65 Null Mutation Dog. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 1663–1672.

Palop V. y Martínez-Mir I. 2008. Cefalea, Retinosis pigmentaria y Vitamina A. Atención Primaria, 40(10), 532–533.

Peláez O. 1997. Retinosis Pigmentaria. Experiencia Cubana. Playa, Cuba: Científico-Técnica.

Pérez L., García O., Román C. y Menéndez S. 2010. Ozonoterapia y electroestimulación en Retinosis pigmentaria. Revista Cubana de Oftalmología, 23 (1), 57-66.

Pérez L., Román C., Herrera M., Barrientos A. y Leyva A.M. 2015a. Efectos del tratamiento cubano para la Retinosis Pigmentaria sobre vasos coroideos. Revista Cubana de Oftalmología, 28 (3), 290-302.

Pérez L., Román C., Herrera M., Barrientos A. y Leyva A.M. 2015b. Epitelio pigmentario retiniano posterior a la aplicación del tratamiento cubano para la Retinosis pigmentaria. Revista Cubana de Oftalmología, 28 (3), 351-359.

Pérez L.J., Román C., Herrera M., Barrientos A., y Leyva A.M. 2015c. Reacciones adversas de la ozonoterapia en pacientes con Retinosis pigmentaria. Revista Cubana de Oftalmología, 28 (3), 360-365.

Travagli V., Zanardi I., Bernini P., Nepi S., Tenori L., y Bocci V. 2010. Effects of Ozone blood treatment on the metabolite profile of human blood. International Journal of Toxicology, 29(2), 165–174.

Vecino E. 2008. Terapia génica contra la retinosis pigmentaria. Archivo Sociedad Española Oftalmología, 83, 213-214.

Yannuzzi, L. 2011. Atlas de La Retina. Barcelona, España: ELSEVIER.